【発掘作業】住居の発掘フロー?それさぁ、早く言ってよ~!

我々素人集団に特に何の説明もなく開始した住居の発掘。なんとなく始めた住居掘りなんだけど、今更良さげなフローチャートというかマニュアルみたいなものを見せてもらえたので、サイトに乗っけちゃう。

Contents

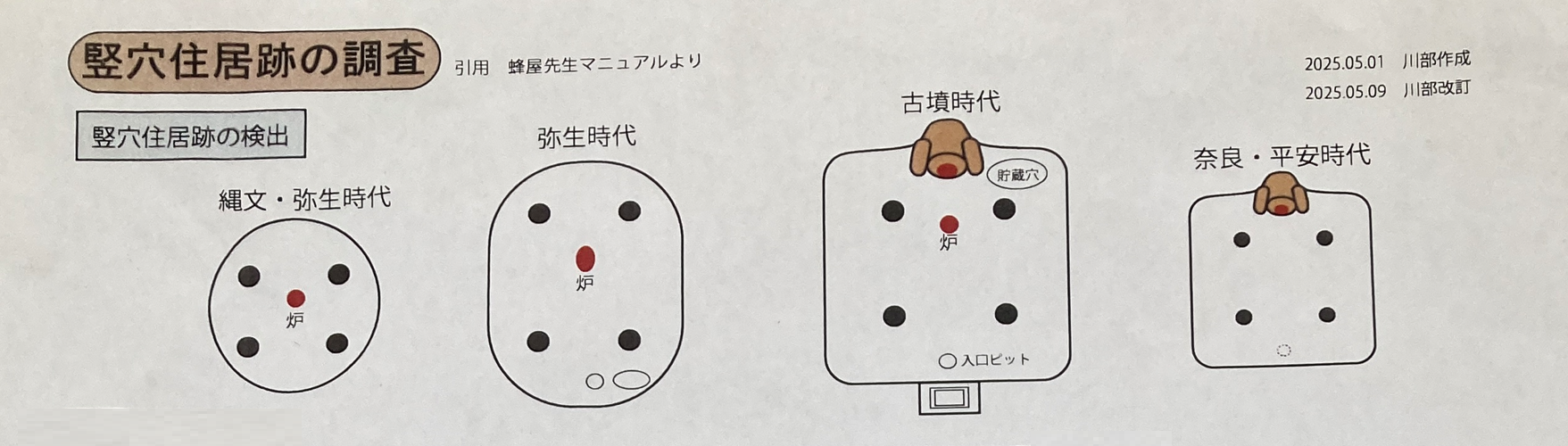

これが大昔の住居だ!

縄文時代とか弥生時代は丸い感じの住居が多いよ。弥生時代後期になって来ると、なんか住居が長細くなってくる。黒い4つの点は柱穴で赤い点は炉でございます。

古墳時代になると、大陸からカマドが伝わり、西から東へ徐々に普及していくよ。とはいえ、カマドは調理をするのにはいいけど、部屋を暖めるという点では、炉に劣るため、東北地方とか寒い地域では、カマドを取り入れたけど、寒すぎるから炉に戻したなんていうこともあったらしい。で、大体カマドの横には貯蔵穴があって、カマドで火を炊き、その熱を利用して貯蔵穴の温度を保つなどの役割があったんだとか。雨水対策として、穴の周りに土を盛り上げるなどの工夫も見られたらしい。

因みに、余談だけど、博物館とかに行くと「カマド」とか「ムラ」とか、カタカナで表記されていることがよくあるけど、現代の「竈」とか「村」とかと区別するために、わざとそうしているんだそうな。

奈良・平安時代になると、古墳時代に比べて庶民の住居は小さくなるよ。理由は偉い人に「お前の家はこのくらいで十分だろ」とか勝手に決められて、その広さで家を作るように指示されたんだとか、この頃から庶民の家は狭くなったのだ!

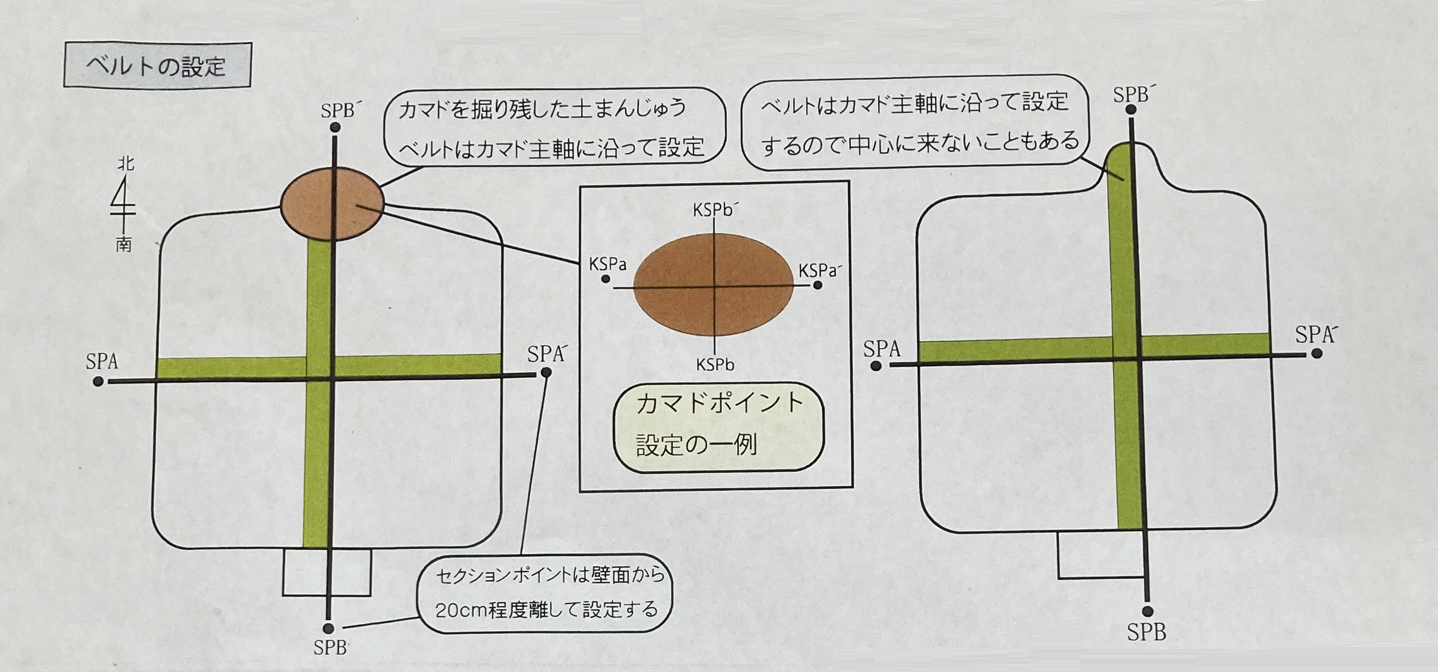

ベルトの設定

で、ここからが実際の発掘調査に関係してくる話。

まずはベルトを設定するんだけど、図の通り「ベルトはカマドの主軸に沿って設定」、なので住居の中心に来ない来ないこともある。(セクションポイントを壁面から20cm程度離すのがポイント)

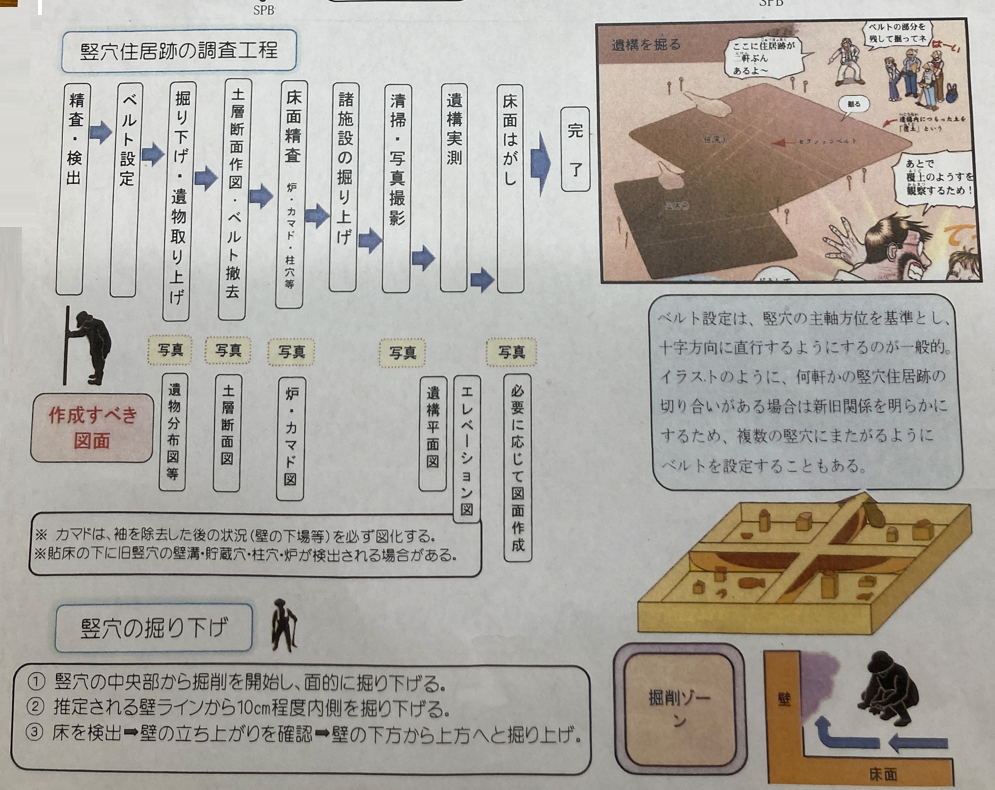

竪穴住居の調査フロー

で、なんとなく言われるがままに行っていた住居の発掘調査、こんな素敵な調査フローのイラストがありました。見ての通り、これがあると「どういう順番でどういう作業をすれば良いのか?」がわかるよね。こんな素敵なイラストがあるのなら早く言ってよ。

1.調査・検出

ジョレンで表面を削るよ。なんか怪しいところに先生が線を引くよ。めちゃ深い穴とかあるよ。

2.ベルトの設定

カマドがあるならカマドを主軸にベルトを設定するよ。水糸とか張るよ。

3.掘り下げ・遺物取り上げ

基本的に住居の中心から外側に後退しながら移植で掘るよ。最初は水糸から5cmくらい離した場所を掘るのが大事よ。たまに水糸の直下を掘る人がいるけどやめておくれ!それ、わりと後できつくなる。あと必要に応じて、遺物の位置の記録や遺物の絵(微細図)を描く場合があるので、むやみやたらに遺物は動かさない。中の土を取らない。ツンツンしない。ドクロベエに叱られるぞ!

写真撮影

4.土層断面図作成(セクション図というやつだ)

ベルトの断面図を作成するのだ。先生が線を引いたところを図面に落としていくや~つ。メジャーとかコンベックスとか、なんかいろいろ必要になってくる。掘る作業の方が単純だからか嫌がる人が多い。美術の成績がポイントだ。

写真撮影

5.ベルトの撤去

ちょっとすっきり

6.床面調査(炉・カマド・柱穴など)

床面を調査するよ。周溝とか柱穴とか貯蔵穴とか炉とかカマドとかをハッキリさせていく。

写真撮影

7.諸施設の堀上げ

周溝とか柱穴とか貯蔵穴とか炉とかカマドとか、めちゃくちゃ気を遣うところを掘るでよ。いろいろ腕の見せ所。今日、河村先生は来てますか?

8.清掃・写真撮影

このタイミングが一番ピカピカになるでよ。住居がかっこよくなる瞬間!

写真撮影

9.遺構実測

遺構の大きさ・深さ・形とかを図面に落としていくだよ。平面図とかエレベーションとか図面のオンパレード。画伯や巨匠が暗躍する。尚、掘る作業の方が単純だからか嫌がる人が多い。

10.床面剥がし

文字通り、床を剥がします。さようならマイスイートホーム。数百年から数千年眠りから解き放たれし住居が今天国へ旅経つ。ロマンをありがとう。

写真撮影